Domingo, depois de muitos anos, fui a um culto numa igreja batista. Tá igual, mas tá diferente.

Hesitei mas fui. Era a Primeira Igreja Batista de Monte Santo, onde meus avós congregavam. Estou falando de uma época antes da transição religiosa que hoje acontece no Brasil, da ascensão evangélica. Até hoje, me parece que essa transição ainda não é tão evidente em Monte Santo. Quando falei pro dono do hotel que eu era neto do Júlio, a pergunta dele foi: “um que era crente?”. Quer dizer: crente ainda é ponto de referência nesta cidade erguida ao redor da fé católica.

Pois fui. Cheguei lá, fiquei do lado de fora, tirei foto da fachada (ficou uma boa bosta). Estava de bermuda e chinelo, e não se entra assim no culto, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi, e essas coisas da infância a gente não larga fácil, não. Além do mais, o culto já havia começado e o portão estava fechado. Mas aí vi uma família chegando. Abriram o portão, entraram. Aí fui.

Na porta da igreja, uma moça recebia quem chegava. Disse “seja bem-vindo!”. Eu apontei para minhas pernas e pés, murmurei “tô de chinelo…” e ela fez um gesto de deixa disso, entre. Entrei e sentei no banco que ela me apontou. Era o último banco. Achei que fosse para esconder o gordo de bermuda que chegou atrasado, mas não. É o lugar dos visitantes.

Nos meus tempos de igreja, o visitante era recebido com música especial (Visitante, seja bem-vindo / sua presença é um prazer / com Jesus estamos dizendo / a nossa igreja ama você), ia todo mundo cumprimentar a pessoa. Era um gesto bonito e simples de hospitalidade, mas imagino que podia ser um tanto constrangedor para o desavisado. Então hoje não tem nada disso. Nos meus últimos dias de igreja já não tinha.

Muita coisa mudou. Quando cheguei, quem falava no púlpito era uma moça de óculos e saia jeans que parecia coisa de Assembleia de Deus. O pentecostalismo meio que se infiltrou entre os batistas, e essas trocas culturais acabam acontecendo. Vi que as pessoas moviam o corpo durante a música, algo impensável para um batista até os anos 90. A pregação do pastor, um pouco depois, também teve um sabor meio pentecostal, mas já chego lá.

A moça de óculos (que depois, num testemunho, revelou ser veterinária e ter duas especializações em saúde pública; o testemunho era pra contar que finalmente tinha sido aprovada numa especialização na UFBA. Senti uma pontinha de orgulho na irmã, e acho que ela tá certa).

Mas eu ia dizendo: a moça de óculos conduziu uma espécie de sermão breve sobre as bem-aventuranças, depois de fazer uma leitura bíblica.

Quando eu ia à igreja, antes da ascensão evangélica, era fácil identificar o crente na rua. Pessoal da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus era mais fácil: as mulheres de saias e cabelos longos, os homens sempre de ternos. Nós, batistas, não tínhamos dress code nem regras para os cabelos, maquiagem, essas coisas. Mas todo crente, de qualquer denominação, levava a bíblia embaixo do braço. Às vezes, envergonhado pela possibilidade de encontrar um conhecido de fora da igreja, eu ia sem bíblia. Uma bobagem, todo mundo sabia que eu era crente. Mas essa vergonha aí, eu percebia, era comum. O crente era o diferente, que abria mão de um domingo de sol para ir à igreja de uma religião que ninguém entendia direito o que era. Quando alguém chegava à igreja sem bíblia, o pastor comentava: “Tá de agente secreto hoje, irmão?”. Não tinha censura na voz nem nada, acho que ele entendia o peso de ser crente naquela época na periferia de São Paulo. Na hora de contratar um pedreiro, uma faxineira, qualquer prestador de serviços, ser crente entrava na carta de recomendações. Crente, naquela época, era visto como honesto, correto, pontual. O principal: não bebia. Fora das relações comerciais, era visto só como esquisito mesmo. Eu já era esquisito o bastante de nascença, não precisava acrescentar a isso a bíblia, o símbolo que entregava minha religião de esquisitões. Então eu tinha vergonha.

Bom, hoje o cara só leva a bíblia pro culto se quiser, porque todas as passagens são projetadas num telão, assim como as letras dos hinos cantados. O culto ganha um ar de karaokê.

A moça de óculos, veterinária com muitas especializações, tocou o culto quase todo. Era ela quem chamava os grupos dizendo que teriam “oportunidade”. “O grupo de louvor vai ter agora uma oportunidade”, “a oportunidade agora é do grupo de mulheres”. O grupo de louvor era composto de bateria, baixo, guitarra ou violão e teclado. O bumbo da bateria estava muito alto, o baixo nem se ouvia. O tecladista fazia uns improvisos bem na hora em que o guitarrista tentava o solo. Todos tocavam muito bem, mas aparentemente ensaiaram pouco juntos. A cantora ia bem nos graves e médios, mas talvez não precisasse tentar alcançar certos agudos. Quanto às músicas, não as conhecia. Meu conhecimento dos louvores (que na minha época se chamavam “corinhos”, que eram as músicas fora do hinário oficial batista, o Cantor Cristão) ficou mesmo nos anos 90. O coral de mulheres cantou um hit do Cantor Cristão, “Alvo Mais que a Neve” (que minha irmã e minha mãe cantavam “ovo, clara em neve”). Todos ouviam e cantavam baixinho a letra bem conhecida. Só um negão na minha frente fazia questão de cantar alto, com fervor. Achei engraçado demais aquele preto retinto de olhos fechados cantando: “Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei”. Será nada, meu irmão. Será nada.

Depois de toda essa parte que eu bem conhecia, eu já pensando que a igreja batista tinha se modernizado e que a veterinária fosse a pastora, ela passou a palavra para o pastor. E aí veio a parte que eu não conhecia.

No meu tempo de igreja, o pastor começava com uma leitura bíblica e depois fazia um sermão que destrinchava aquela leitura. Como éramos batistas, era um negócio bem racional, o cabra só faltava fazer análise sintática de cada versículo. Como isso mudou! O pastor começou pedindo que a igreja erguesse os braços na direção dos visitantes (eu e mais três) e entoasse a bênção apostólica. Foi tranquilo. Depois, leu uma passagem da carta de Paulo aos Colossenses, devidamente projetada no telão:

“Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam‑se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo — e sejam agradecidos.”

(Eu gosto muito da escolha da palavra “suportar” nessa passagem. Às vezes amar o próximo é só isso mesmo: suportar o feladaputa.)

Só que depois, em vez do sermão, o pastor começou um fluxo de consciência, metade oração, metade exortação. Usava técnicas de leitura fria. Começou do mais genérico possível: “Você que está com dor de cabeça, você que veio hoje com dor na coluna, no joelho, Deus sabe do seu sofrimento e vai te curar”. É claro que, entre as 40 ou 50 pessoas ali, alguém se identificou. Ele continuou, o discurso ia para todo o lado. Às vezes o pastor se inflamava, se emocionava, dava pulinhos como um pentecostal. Mais adiante, a pesca começou a ser mais dirigida: “Você que tem dúvidas, que veio aqui em busca de respostas… Você que talvez já tenha louvado a Deus, já tenha participado de uma igreja e hoje está distante…”. Se eu não soubesse que existe leitura fria, talvez achasse que era comigo. Não mordi a isca, só achei interessante.

O fio da prosa terminou do jeito que começou: do nada. E aí veio a hora da Santa Ceia. Os membros da igreja foram até lá pegar seu pedacinho de pão e sua tacinha de suco de uva (é uma tacinha mesmo, pouco maior que um dedal; isso não mudou), que são o corpo e o sangue de Cristo APENAS simbolicamente: não existe transubstanciação no protestantismo.

E aí bibibi, bobobó, acabou o culto. No meio disso tudo, a moça simpática da porta (que usava uma calça bem apertada, muito interessante) nos ofereceu água; a água gelada foi o mais próximo que cheguei do êxtase espiritual.

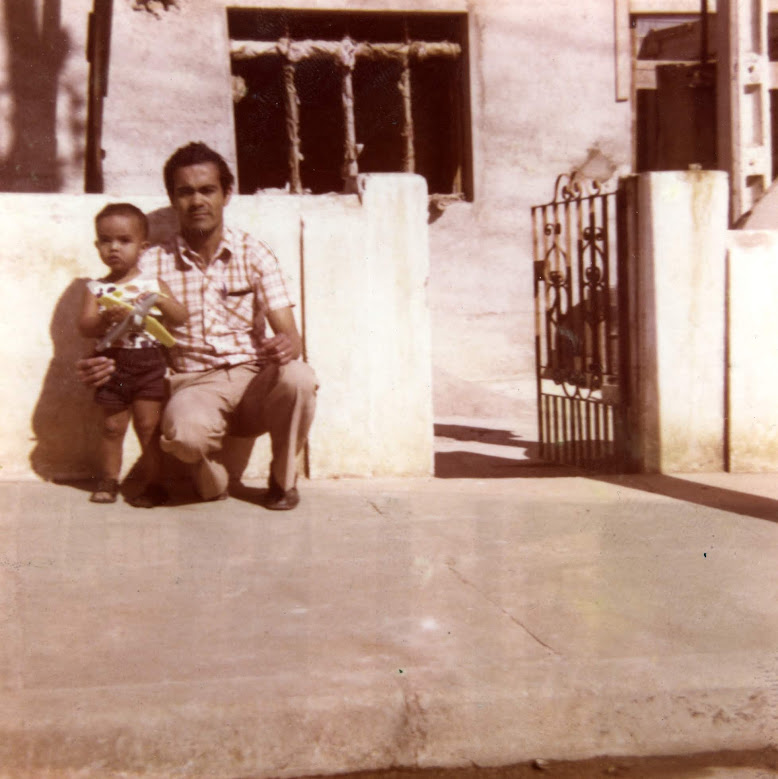

Na saída, o pastor me cumprimentou, ficou surpreso de saber que eu era neto de Júlio e Silvana. Contou que fez muitos cultos lá na casa deles na Silgueira, e que eram gente muito boa. Mas disso eu já sabia.